هاتف الجنابي : ثمة مشتركات بين بوريس باسترناك وبيني..

حوار مع الشاعر والمترجم العراقي هاتف الجنابي

حاوره : علاء المفرجي

_ حيوات، وأماكن، وأحداث، وقراءات، تقاطعت مع سنوات النشأة الأولى في الطفولة والصبا؛ أسهمت في إدراكك حرفة الشعر والأدب… حدثنا عنها بالتفصيل؟

• أعجبتني كلمة “حيوات”، لأنها تعبر فعلا عن هذا الكائن العالق بين ضفة نهر الفرات الذي ولد ذات صيف على إحدى ضفتي فروعه وعالم بلا ضفاف، نهر يخترق ناحية غماس وقراها، ممتدا عبر جسد منطقة مائية خضراء، تشكل آنذاك حدا فاصلا بين الريف والصحراء. لهذا المكان عبق البراءة الأولى، الولادة، والطفولة، وله الفضل الأول في عشق الطبيعة من زرع وحيوان، وتشكل قاموس ذي صلة بأسماء الأشجار والنباتات والطيور والحيوانات، والتعرف الأولى على طبائع الناس من طيبة وبساطة وشجاعة وجبن وغدر. وهي فترة تلمس الذات باعتبارها جزءا من مكونات الطبيعة. ترك هذا المكان الخضل ختمه في وجداني وذاكرتي وهو حاضر بقوة في مخيلتي وشعري وذاكرتي. قيل لي، إن أصول العائلة من منطقة بابل فما فوق. رحل جدي (من أبي) من مناطق بابل وربما أعاليها واستقر على أرض زراعية تملكها تاركا مهمة السهر عليها مع فلاحين أثناء الزراعة والحصاد. لم نر جدي لا أنا ولا أبي، لقد قتل هذا “المستوطن” غدرا! وبما أن والدي لم يكن بوسعه العيش بعيدا عن أرضه، فلذلك عمل استثناء وسجلني في مدرسة قريبة اسمها “مدرسة الكرامة الابتدائية” عندما كنت في الخامسة من عمري، وأتذكر كيف كنت أهرب من المدرسة ويعيدني عنوة إليها الأكبر مني سنّا، بناء على طلب الأب.

كنت الابن البكر لوالدين لا يعرفان القراءة والكتابة: أمّ حفظت كثيرا من الشعر الشعبي ورددت معظمه على مسمعي، وأب امتهن التجارة وكان سمحا وذا مهارات في الكلام وتكوين العلاقات الاجتماعية وتسهيل القضايا المعقدة، مع حس قوي في الانتماء إلى الأرض والأصول. لم يكن في منزلنا أي كتاب باستثناء كتبي المدرسية. باقي الأخوات والإخوة (ما عدا اثنين) ولدوا ونشؤوا في النجف والقسم الآخر في بغداد. ارتبط مكان الولادة أيضا بأول منفى عشته في حياتي. اضطررنا لترك تلك الأرض بسبب صراع لا علاقة لنا به، وانتقلنا إلى أقرب مدينة فكانت النجف حيث كان لأبي منزل فيها يزوره أثناء رحلاته التجارية. في 1962 التحقت بمدرسة النعمان للبنين وكنت في الصف السادس الابتدائي، وبعد مرور سنة في 1963 شاهدت فرار عناصر من قيادات “الحرس القومي” من مقرهم في وسط المدينة، ورأيت آثار التعذيب على الجدران حيث المسامير على الحيطان ورياش المراوح السقفية المخلوعة لتسهيل مهمة تعليق المستجوبين، وكان جامع المدينة المجاور لمدرستي مغطى بالدماء، وهناك سرداب فيه “صبة كونكريتية” عليها بقايا دم وشعر تدل على آثار التعذيب. في تلك الفترة بدأت تجارة أبي تتدهور أسوة بحياتنا حتى أفلس فعشنا لسنوات على الكفاف.

حينئذ تشكلت بداياتي الشعرية بممارسة القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة والخواطر وكتابة القصص القصيرة. لم أسع إلى الشعر، لكنه هو من هبّ لنصرتي في الأوقات الحرجة. كانت قصيدة “شرهان” من أوائل نصوصي الشعرية التي كتبت في المدرسة المتوسطة. تبرز فيها شخصية معارض اختلقت اسمه وتخيلته معلقا بإحدى المراوح الآنفة الذكر، وكيف كانت روحه تسيل على صبة المسجد، ورغم ما تعرض له من تعذيب وتهشيم وحرق لإحدى ساقيه، إلا أنه لم يستسلم، والغريب أنني سمعت حكاية فلاح فيما بعد له نفس الصفات والمعاناة وقد مات تحت التعذيب بسبب انتمائه- حسبما قيل- إلى الحزب الشيوعي العراقي!

تلك المشاهد الرهيبة، وصدمة المكان الجديد العامر بالطقوس والأحاجي والغرباء، بالريبة والشك، بوجود أكثر من مستوى للكلام، و”دولة دينية- تجارية عميقة”، وهرمية مجتمعية تنتمي إلى الماضي أكثر من الحاضر: سكان أصلاء وآخرون دخلاء؛ سادة وتجار وبسطاء وغوغاء، “معيدي ونجفي”، أقول، لقد شكل المكان الجديد “الصدمة” المشهد التالي من حياتي. أخذ هذا المكان المعقد يتصارع مع سابقه التلقائي البريء: الخضرة مقابل كتل مرصوصة من الطابوق والإسمنت، الفضاء المفتوح مقابل محدودية المكان، هذا المكان الذي يحده نهر الفرات من جهة الكوفة وصحراء تشتبك بأختها خارج الحدود من الجهة الغربية والشمالية والجنوبية الغربية، كان مكانا خاليا من الخضرة تقريبا، عامرا بالرمل والأزقة والأسرار والشعائر والطقوس، مستغرقا بالنذور والأدعية، بالشك واليقين. ولولا وفرة مكتباته الخاصة والعامة وتوفر التبريد داخلها لأصبحت حياتي مدقعة وقاحلة كرماله!

أصبحت تلك المكتبات فاعلا في تلطيف غربتي، ملاذا روحيا ونفسيا لي ومعينا في التعويض عما فاتني من معرفة لغوية، شعرية، أدبية وفكرية. كنت أقرأ بمعدل عشر ساعات يوميا. تشكلت مراهقتي في هذا المكان وتكونت بدايات الرصانة اللغوية، ومعرفة قسط من الإيقاعات والأوزان الشعرية، والاطلاع على التراث الصوفي. مكثت ست سنوات في النجف وبعد البكلوريا- فرع الأدبي انتقلت إلى بغداد للدراسة بعد قبولي في جامعة بغداد. كان والدي يلح عليّ لدخول الكلية العسكرية، أو كلية الشرطة، أو الحقوق في أسوأ الأحوال، لكنني اتبعت طرقا عجيبة للتملص. كانت أكاديمية الفنون الجميلة هدفي الذي لم يتحقق، كما لم تتحقق غايتي الأخرى في القبول بقسم اللغة الإنكليزية، ولم يكن أمامي سوى دكتور كان اسمه علي عباس علوان كان جالسا خلف كشك من أكشاك التقديم آنذاك، شجعني على قسم اللغة العربية الذي قبلته على مضض. لم أكن أعرف أن هذا الأستاذ سيدرسني مادة العروض في السنة الأولى، وأن نازك الملائكة الشاعرة الرائدة التي قرأت لها سابقا ستكون أستاذتي في مادة الأدب الحديث، وأن د. فاضل السامرائي (وهو شقيق الشاعر عبد الرحمن طهمازي) سيكون أستاذي في النحو، وأن الشاعرة عاتكة الخزرجي أستاذتي في مادة البلاغة، ود. إبراهيم السامرائي أستاذنا ورئيسا للقسم، وأن د. عبد علي الجسماني أستاذي في علم النفس، وأن أساتذة كالدكتور مهدي المخزومي ود. علي جواد الطاهر ود. عناد غزوان، كانوا جزءا منا!

لقد هزت بغداد قناعاتي الشعرية والفكرية القلقة أساسا ودفعتني إلى هجر القصيدة العمودية لصالح شعر التفعيلة والشعر الحر فيما بعد. أثناء الدراسة التقيت وتعرفت على أسماء كانت معروفة في المشهد الشعري- الأدبي- الفني، وكونت علاقات جديدة مفيدة، وقمت بتنقيح أفكاري وتطويرها، وكانت مكتبة “كلية التربية” آنذاك الواقعة خلف السدة ملاذا جديدا لي، بيد أن مكوثي فيها لم يكن طويلا، لأنني حصلت على عناوين طازجة من مكتبات المدينة وأكشاكها. صار تنقيح ومراجعة نفسي باستمرار ديدن حياتي اللاحقة. سكنت بادئ الأمر في الأعظمية- قرب جامع أبي حنيفة، وبعدها انتقلت إلى عائلة أولاد عمي القاطنين آنذاك في منطقة الدوريين بالكرخ. لم يعد هذا الشاب الخجول على ما كان عليه في المكانين الأولين. في بغداد أحببت مرتين بكتمان إلى حد ما: واحدة مسيحية من قسمنا ودورتنا، وأخرى طالبة من الأعظمية، لكنني لم أجرؤ على الإفصاح عن مشاعري الدفينة خوفا من الرفض! كتبت عن الأولى مرارا، لكن تلميحا، وبعد ثلاثين سنة أهديت الثانية قصيدة بعنوان “ثلاثية الأعظمية”.

بعد التخرج من الجامعة عام 1972 ساقوني إلى الخدمة الإجبارية العسكرية لمدة سنة، قضيت معظمها في صحراء الزبير في كتيبة الدبابات السادسة، وكانت فترة عصيبة للغاية خوفا من التعرض للمخاطر الناجمة عن كوني “شخصا مشكوكا فيه”، وكونه غير منتم إلى الحزب الحاكم الذي شرع بتبعيث سلك التعليم والجيش والشرطة. في عام 1973 عينت في مدينة كركوك مدرّسا (وهو نوع من النفي أيضا)، وكان لهذه المدينة أثر كبير في حياتي الشخصية والشعرية، صادقت خلالها شعراء وأدباء كجليل القيسي، وجان دمو(أدار أول حوار معي نشر في حينها)، وكان يزورني الشاعر عزيز السماوي، كما تعرفت على الشاعر جلال وردة (جلال زنكبادي) وآخرين. حررتني كركوك من أمور عديدة، وبفضل تضاريسها المتموجة وتنوعها الإثني والديني والثقافي ترسخ في أعماقي مبدأ التسامح وأهمية تلاقح الثقافات بناء على فكرة عدم وجود أكثرية وأقلية خارج مفهوم المواطنة. لقد سهلت كركوك عليّ التواصل مع الكرد فتعرفت على طيبتهم ووفائهم، وأثر تنوع بيئتهم على مخيلتي ونتاجي الأدبي، ومعظم حضور الجبال والمرتفعات في شعري يعود إليهم، ومعظم إشارات النجاة أو الخلاص الواردة في شعري تقترن بتلك المرجعية التي أضيفت إليها بولندا والجزائر(1985-1988) فالولايات المتحدة الأميركية(1993-1994)، وبريطانيا(2019 حتى اليوم).

لكركوك فضل كبير في خروجي خفية من العراق عبر زاخو بعد أن ضاق الخناق الأمني على كثيرين. كان يوم (22) آب 1976 تاريخا فاصلا في حياتي كلها، ويوما شكل ورسم بقية حياتي بريشة القدر. ثمة تشابه بين كركوك وتيزي- وزو الجزائرية التي عملت فيها محاضرا جامعيا حوالي ثلاث سنوات (1985-1988)، كما أرى امتدادا لمكان الولادة- الطفولة في بولندا حيث الولادة من جديد نفسيا وشعريا وحياتيا، ونضوج فكرة العودة (عشقي القديم) إلى الطبيعة الخلابة وتوظيفها شعريا. منحتني بولندا ذات الثقافة العميقة ما لم أكن أحلم به. سمحت لي بدراسة المسرح، والاطلاع على تجارب وحركات فنية وسينمائية، ووفرت لي مشاهدة العروض المسرحية المحلية والأجنبية مجانا بما في ذلك عروض الأوبرا الصينية، ومسرح النو الياباني، والمسرح الهندي والأوروبي. أعطتني بولندا طاقة لبناء ذاتي من جديد. بفضلها تعرفت على شخصيات وتجارب شعرية، أدبية، مسرحية وفنية محلية وعالمية لم أسمع بها من قبل. ولولا تشبثي بهويتي الأولى لذبت في البلد الجديد الأكثر حنوا ورأفة بي من وطني الأصلي الذي دفعني بعد فكرة العودة إليه نهائيا عام 2009 إلى الرحيل من جديد. منذ خمسين عاما أجلس على حقيبتي حالما في العودة إلى عراق سويّ.

_ غادرت العراق للدراسة، وآثرت عدم الرجوع أليه، وطأة الاضطهاد والقمع الذي بدأ يسوده.. وبدأت رحلتك مع المنفى لأكثر لما يقارب الخمسين عاما، ألا ترى أن المنفى يشكل شرطا في كتابة الشعر، خاصة بركون الانسان في العزلة والغربة الى ذكرياته، وليس هناك أروع من الشعر في تجسيد الذكريات؟

• واجهت المنفى وأنا في الحادية عشرة من عمري، اقتلعت عنوة من مكان مولدي، فعشت تجربة الغربة والمكان الجديد، ثم العيش بعيدا عن حنو الوالدين في كركوك، وكان عليّ الهرب ليلا عبر زاخو بحجة رحلة صيفية إلى أوروبا. بعد اجتياز الحدود ودخول الأراضي التركية، سألني الجالس جنبي في الحافلة عن اسمي فقلت له “غريب”! طمأنني وقدم نفسه، اسمي “رؤوف مسعد” أنا من مصر! كان يعمل في مؤسسة المسرح، حاول مساعدتي وتقديم المشورة لي، وعرفت بعد سنوات بأنه هرب إلى أوروبا ولم يعد! أصبح المنفى الذي لا تحده حدود مكان إقامتي. صاغ المنفى مخيلتي وحياتي ووجودي باعتباره مصيرا محتوما. حتى أيقنت أن تكرار كلمة “المنفى” في شعري لا يفي بالغرض ولا يعكس حجم وطبيعة هذا المنفى الذي تملكني، حتى نسيت ذكره مكتفيا بأفعاله وآثاره! اشتغل المنفى عليّ يوميا كما لو أنني “فأر” بافلوف المختبري، حتى تحققت مقولة الشاعر تشيسواف ميووش: “المنفى يحطم وإن لم يحطمك فستكون بفضله أقوى”! وإذا حصل هذا التهشيم فإنه لا يمس الإنسان جسديا فحسب، بل سيشل قدرته على التفكير والإبداع. كلما كبر الإنسان أكثر استبسل في داخله إحساس بالعودة إلى المنابع الأولى. عادة ما يتشبث كل من المنفى والغربة والعزلة بالذاكرة وهي محطات لو اجتمعت لأصبحت بمثابة “بحر سارغاسو” في المحيط الأطلسي، أما أن تبتلعك دوائره وتياراته الهائلة إلى الأبد أو أن تعينك على مواصلة الإبحار في بحار ومحيطات العالم. معظم الأسماء المعروفة في عالم الإبداع التي نعرفها اليوم هي من خميرة هذه التوليفة، بعضهم بلعته التيارات والآخر ما زال طافيا.

_ كان باسترناك يسمي الغربة داخل البلد بالغربة الصعبة، فيما تقول أنت في أحد حواراتك: “كان الوطن الأم عبارة عن منفى وجودي، أما منفى الخارج فهو متعدد الأذرع والأبعاد” ما الذي كنت تعنيه بذلك؟

• ثمة مشتركات بين بوريس باسترناك وبيني، فهو روسي يهودي عاش في ظل صعود واشتداد أدوات قمع ديكتاتورية ستالينية لا ترحم، وبسبب عدم انتمائه إلى الحزب الحاكم، وجد نفسه مكبوتا وملاحقا ومهمشا من قبل نقاد السلطة. كان يعطي مكانة للفكرة والتأمل والطبيعة والحب في شعره، وهي حاضرة في تجربتي الشعرية أيضا. شخصيا، لا أميل إلى النصوص الطلسمية والمنمقة المصطنعة الفارغة. كنت أعاني من شظف العيش ومنفى داخلي، فكري، سياسي، ووجودي في بلدي. بعد 2003 تجاهل النقاد الرسميون أيضا ذكري وإلى اليوم أشعر بغبن يلاحقني و”إزاحة” مقصودة، ضيقة الأفق وغبية، من خلال تجاهل ذكر أخباري رسميا، حتى من قبل اتحاد الأدباء العراقيين، متغافلين عن كوني من بين أعضائه القلة الأحياء والأكثر قدما ونشاطا (تم قبولي عام 1977 أثناء غيابي خارج العراق وطردت منه في 1979، وهويتي رقم 290 تحمل توقيع كل من هاشم الطعان، وشفيق الكمالي). أما في الخارج فأعيش على الكفاف، في غربة ومنفى على مستويات متعددة، وكوني عربيا شكل عاملا نفسيا وعائقا أمامي، وضعني بين الحياة العادية والهامش لسنوات. ولولا عنادي ودودة الكتابة والبحث والمثابرة الجادة والعمل المضاعف لهمشني الخارج تماما كما فعل وطني الأول. كان عليّ تعلم لغة القوم بعمق أولا، وإثبات جدارتي الإبداعية والمعرفية ثانيا، الأمر الذي استغرق سنوات وسنوات. نعم، المنفى في الوطن داخلي ووجودي أيضا، لكنه في الخارج أوسع، أكثر وقعا وربما فتكا، خصوصا عندما تفتقد إلى سند المرجعية الأولى. لست لاجئا، ولم يعرف أحد حتى اليوم كيف عشت وعانيت وكم عملت وكيف؟! كلا المنفيين الداخلي والخارجي حقيران، لكن منفى الخارج يصبح أكثر رحمة في أوقات الشدة وسيادة الاستبداد في الوطن الأم، بفضل ما يمنحك من حرية وإمكانية العيش والتفكير كما تشاء.

_ رفضت أنت أن تُجيل في أي جيل، وبصراحة هو جواب لم أعتده من الكثير الذين التقيت بهم من الأدباء، هل لك فهم خاص لهذا الأمر، أم أنك ترى أن الشعر نشاط ابداعي فردي، غيرمرتبط بزمن أو مكان؟

• فكرة “التجييل” اختلقها النقد الأكاديمي أساسا، لتسهيل مهمة الدراسة والبحث، وهي ليست من صنيع الشعراء والكتاب والفنانين. يمكن الانتماء إلى جماعة أدبية أو فنية ويتم ذكرك على هذا الأساس، أما أن توضع في خانة حقبة زمنية محددة لا تربطك بها أي قواسم مشتركة (أنت من هذه العشيرة وتلك الطائفة) فهذا تشويه للمبدع، وقد رفضته، لشعوري بأن حياتي وتجربتي مختلفتان. أنا مختلف نفسيا وتكوينا وتفكيرا وأسلوبا وإحساسا ورؤيا عن كثيرين. فكرة الأجيال مضحكة ومدمرة، حطمت عددا لا بأس فيه من المبدعين. وكما أنني لا أنتمي إلى مدينة عراقية بحد ذاتها، بقدر انتمائي إلى تراث ووطن بأكمله، فأنا أيضا لا أنتمي إلى جيل بعينه. العملية الإبداعية عابرة لفكرة “التجييل” المفتعلة.

_ نعتك أحد النقاد بأنك تكاد تكون، وحدك، جسراً يربط الثقافة العربية بالثقافة البولندية، والحق أقول انني شخصيا لم اطلع على الادب البولندي إلا من خلال ترجماتك، وأنت تكتب الشعر باللغتين، العربية والبولندية، على صعوبة هاتين اللغتين.. ما تعليقك؟

• قيل مرارا إنني “جسر يربط الثقافة العربية بالثقافة الأوروبية”(ومن بين أهم رموزها في الخارج)، ربما يكون هذا الكلام صحيحا إلى حد ما، على صعيد الكتابة الإبداعية والترجمة والعمل الأكاديمي، وكوني أحد المعروفين أجنبيا، لكن، لابد من الانتباه إلى ظهور أسماء أخرى لافتة في العشرين سنة الأخيرة تنشط في أوروبا وأميركا، وحتى في شرق آسيا. أما على صعيد العلاقة مع بولندا فيمكن الجواب بنعم. ولا بد من ذكر الفنان المسرحي الراحل د. محمد هناء عبد الفتاح متولي الذي كان له نشاط كذلك في الترجمة من البولندية رغم ضعف لغته البولندية، وافتقاده إلى الاستقلالية التامة في عمله، لاشتراك زوجته البولندية معه ذات التخصص الاقتصادي، ولابد من الإشادة أيضا بترجمات الصديق د. يوسف شحادة.

_ بعد خمسين عاما من مكوثك في بولندا، وبالمناسبة تكاد تكون الاديب العراقي الوحيد الذي لم يغير مكانه طوال وجوده في المنفى، بعد كل هذا التاريخ تكتب باللغة البولندية والعربية.. هل أحسست عبر هذا الزمن أنك تفكر بلغة وتكتب بلغة أخرى؟

• لا يمكن التفكير بلغة والكتابة بأخرى مختلفة عنها في كل شيء. نعم، هكذا كانت البدايات وبعدها توقف الأمر. إذا أردت الكتابة بلغة أخرى فعليك التفكير بها، عليها أن تصبح لغة أحلامك كذلك. إن تلاقح لغتين مختلفتين تمام عذبني طويلا وأغناني دون شك، وسلبني كثيرا من الوقت، لخلق حالة من التفاهم والصلح وعدم الخصام بينهما. لم أكن لاجئا أبدا، لم أقبل فكرة اللجوء فتعذبت كثيرا. كنت أحلم بغرفة تؤويني ليس إلا. درست وعملت وكافحت معتمدا على نفسي طوال الوقت حتى تقاعدت. أعيش منذ سنوات في بريطانيا مع ابني وزوجتي، لكن، ما زالت إحدى عينيّ على وادي الرافدين والأخرى على نهر الفيستولا!

_ قلت مرة: ” إنّها لجريمة كبرى لا تُغتفَر في منع من تشرّدوا دفاعاً عن العراق، وشعبه، على مدى عشرات السنين، من العودة إلى وطنهم، والعيش فيه بسلام.” اسأل: هل برأيك أثر ذلك على ظاهرة الأدب العراقي بعد 2003؟

• نعم، بكل تأكيد. لهذه القطيعة المفروضة والمقصودة آثار وخيمة، ثقافية، علمية، اقتصادية واجتماعية وتنموية. لقد اختل التوازن في الدولة ومؤسساتها لصالح الضحالة والجهالة وعدم الكفاءة. كل بلد يحتاج إلى عقود من التأهيل والانتظار حتى يكون له كاتب محترم، وأكاديمي ومفكر حصيف، وإعلامي وطبيب ومهندس محترف. تم إقصاء جيش من الكفاءات العراقية المقيمة في الخارج. تعرض العراق لخسائر فادحة بشرية، روحية، مادية واجتماعية، وطمست كثير من الحقائق وشوهت المؤسسات على كافة الأصعدة، وتم تقويض الدولة، وسحق مبدأ “الانتماء الوطني” المقدس. العراق بلد موضوع على هامش التاريخ. تخيل حجم هذا الدمار الذي يلحق بالعراق منذ أواخر السبعينات حتى اليوم!

_ نعود الى الترجمة التي كانت انشغالك الأهم بعد الشعر، فقد ترجم لك الكثير، ما الذي تراه في الترجمة، وما رأيك بترجمة الشعر؟ ألا ترى أيضا أن الترجمة من العربية شحيحة بشكل كبير.. ما سبب ذلك؟

• أحس بصدق أنني ما زلت في بداية المشوار. ينتابني شره لفعل المزيد والعمل على تجارب مختلفة، وتقديم أخرى من جديد. الترجمة فعل نبيل وحضاري، لولاها لما تفاهم بنو البشر وتواصلت الأمم وتطورت اللغات والآداب والثقافات والعلوم بهذا الشكل. تكمن خميرتها داخل كل مؤلف، لأنه يحتاج إلى نقل ما يجول في خاطره إلى المتلقي. اغتنيت داخليا ومعرفيا، وتعلمت كثيرا من الترجمة الأدبية لغة وأسلوبا وتفكيرا. الترجمة عملية تشذيب حية لأدوات المترجم وأفكاره قبل سواه وهي امتحان شخصي وتحدّ واختبار صعب للغاية. وبما أنها تحتاج إلى قدرة وموهبة فمن حقها الارتفاع إلى مستوى العملية الإبداعية. تشكو العربية من فقر وشحة ليس في مجال الترجمة فحسب، بل في مجال النشر والنتاج الإبداعي والعلمي والفني والمعرفي بشكل عام، ويكفي أن نراجع عدد ما ينشر من عناوين الكتب والمجلات والمقالات لنكتشف الحقيقة المريرة وحجم الفضيحة والتخلف المريع.

_ صلاح نيازي قال لي في حواري معه: “ان الترجمة مرت بمرحلتين الاولى فهم المعنى وصياغته بلغة عربية خالصة والثاني في فهم تقنية النص الى اي منهم ينتمي هاتف جنابي؟

• تغيرت كثير من مفاهيم الترجمة التقليدية، ظهرت تجارب وأفكار جديدة وجريئة. لكن، إذا سلّمنا بصواب هذا الرأي، فلا يمكن الحديث عن ترجمة محترمة بدون أن تكون جامعة لهاتين المرحلتين. وأقول أكثر، لابد من الاجتهاد في نقل النص روحا ومعنى وجسدا. الخيانة تكمن في تقزيم النص الأصلي، وتشويهه أو انتزاع مقاطع منه لهذا السبب أو ذاك. الترجمة عمل مسؤول يجعل ما هو غريب أليفا.

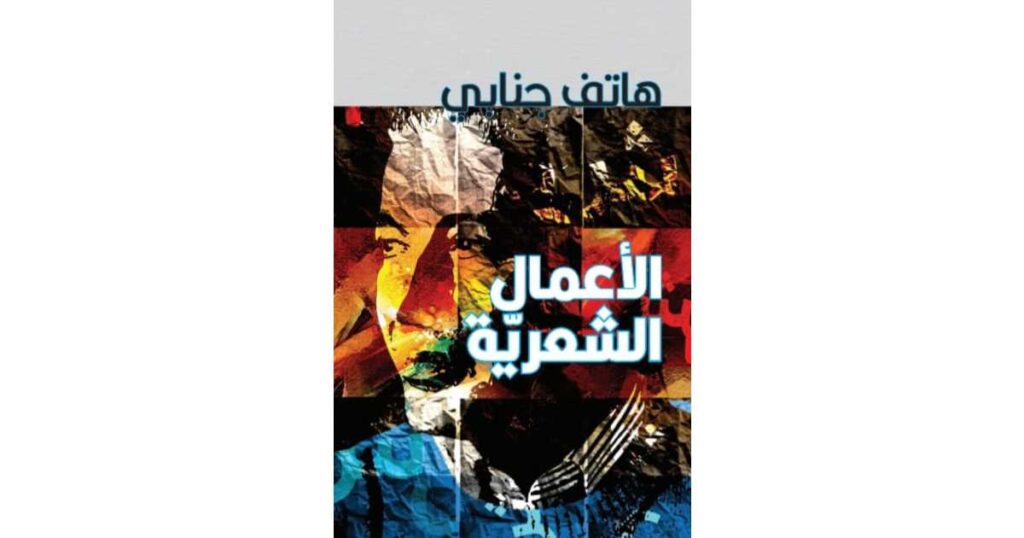

_ صدرت لك في وقت سابق مجموعتك الشعرية الكاملة عن دار المدى تضمنت اعملك الشعرية التي تراوحت بين مختلف أنواع الشعر، بدءاً من العمودي ومروراً بالتفعيلة وصولاً إلى النثر؟ ماذا تبغي من ذلك من مزاولة كل هذه الألوان الشعرية؟

• الأعمال تصبح كاملة بعد رحيل مؤلفها. لدي ثلاثة دواوين غير مطبوعة بعد. وما صدر يمثل حوالي 80% مما كتبت من شعر. أريد لهذه الأعمال أن تقدم صورة عن التطور الطبيعي لتجربتي الشعرية شكلا ومعنى وإيقاعا. لم أزاول أي شكل بتعسف إطلاقا. عمليا، يدعوني الشعر لتدوينه وحينئذ أحاول تسهيل هذه المهمة بوسائل شتى. أكتب قصائدي ونصوصي الأدبية والنقدية بصعوبة بالغة، ومع ذلك تراني أعود لتنقيحها مرارا حتى بعد نشرها. لكل لحظة إيقاعها، والحال ينطبق على كل نفَس وحرف وكلمة وجملة وشكل وفكرة وشيء من عالم الأحياء والجماد. اقتناص اللحظة الشعرية يتماهى مع اصطياد إيقاعها-إيقاعاتها، وبالتالي شكلها- أشكالها ومضمونها- مضامينها. الأشكال الشعرية التي مارستها هي تعبير عن حاجة، وهي انعكاس بمعنى ما لبيئتها ومكان نشأتها والحالة التي تلبست صاحبها.

_ في مجموعتك الشعرية (صمت) ضمت 75 نصا، اكدت من خلالها تمركز قصيدة النثر في تجربتك، نسأل ما هي الأسس النظرية لها؟ وإن كانت هناك ضرورات معاصرة، هل يحتم هذا ان يجهل بعض كتابها أسس البلاغة العربية وجمال اللغة؟ فنحن نقرأ لغة ركيكة وكلام صحافة يسمها كتابها قصيدة نثر؟

• أمارس “قصيدة النثر” قليلا مقارنة بممارسة القصيدة الحرة التي أميل إليها في العقود الأربعة الأخيرة. في أواخر الثمانينات والتسعينات كتبت عن الفرق بين قصيدة التفعيلة والقصيدة الحرة وقصيدة النثر والنص المفتوح وعرضت وجهة نظري أيضا على طلابي في جامعتي وارسو وتيزي- وزو. ما يميز “قصيدة النثر” ليس افتقادها إلى الوزن فحسب، بل شكلها وأسلوب كتابتها. ينبغي أن تكتب على شاكلة النص النثري وألا تزيد عن صفحة أو صفحتين مع التخلي عن البلاغة والاستفادة من بعض أدوات النثر كالسرد والوصف وحتى الحكاية. أما القصيدة الحرة التي أمارسها أيضا، فهي ليست كما فهمتها (نازك الملائكة خطأ). إنها في شعري تقوم على توليفة من حضور التفعيلة التلقائي وغيابها، توليف بين الإيقاع والشكل والمعنى. إذن، فهي هندسة معمارية توظف هارمونية إيقاعية متعددة الأوجه والمستويات، تكتب بطريقة قصيدة التفعيلة، لا النثر، وأظن أنها من خاصتي. هناك فيض بل “إسهال” في كتابة الشعر الرديء، ومجازر لغوية ونحوية مقززة ترتكب. لدي قاعدة تقول: ينبغي تغليب ما هو شعري على ما هو نثري داخل النص، وإلا فهو نثر.

_ كان للرواية ظهور واضح في المشهد الأدبي العراقي خلال العقدين الأخيرين، برأيك هل استطاعت الرواية أن تزيح الشعر من عليائه؟ خاصة والكثير من الشعراء دخلوا مجال السرد وأخرهم الشاعر عبد الزهرة زكي في روايته (غريزة الطير)؟

• لا ضير في ممارسة النثر من قبل الشاعر. تأخر العرب والعراق بالذات في هذا المضمار كثيرا. هذه ممارسة سبقنا فيها شعراء العالم بثلاثة قرون. شخصيا بدأت بممارسة القصيدة والقصة القصيرة في الوقت نفسه. من خلال تجربتي الشخصية وسفري ومتابعتي لاحظت أن عدد الشعراء لم ينحسر في العالم. نشرت مختارات شعرية في أميركا لفيسوافا شيمبورسكا قبل نيلها جائزة نوبل، ترجمها الشاعر والناقد المرموق الراحل ستانيسواف بارانتشاك، وقد طبع منها مائة وعشرون ألف نسخة في الولايات المتحدة الأميركية فقط! مع ذلك، يبقى الشعر محدود الانتشار بحكم طبيعته. الشعر الحقيقي لا يمكن أن يكون جماهيريا. وصفني بروفسور بولندي شاعر وقسيس ذات يوم، بمبالغة، في مقالة له عني بأنني “أحد رعاة العزلة”! ما يتعرض له الشعراء يتعلق قبل كل شيء بابتعادهم عن الجماهيرية، وبصعوبات في النشر والكسب المادي، مقارنة بما يمكن أن يجنيه الكاتب من عمله النثري إن كان ناجحا. أكاد أجزم بأن معظم كتاب العالم المهمين قد خرجوا من تحت عباءة الشعر، ولولا الشعر وهوس الإلهام لما وجدت الأغنية والملحمة والمسرحية، والصورة وجزالة القول والبلاغة، والفنتازيا، ولما تطورت اللغة والمخيلة، ولما وجدت الكتب السماوية! ماذا سيبقى من جمال وإعجاز في الكتب السماوية لو أزحنا منها الجانب الشعري؟! أنظر إلى الشعرية الباذخة في مزامير داوود، وإصحاح الجامعة، وسفر أيوب، وإلى ملحمة كلكامش، وملاحم الإغريق على سبيل المثال. الشعر هو “الدولة العميقة” في الأدب والثقافة وهكذا سيبقى.

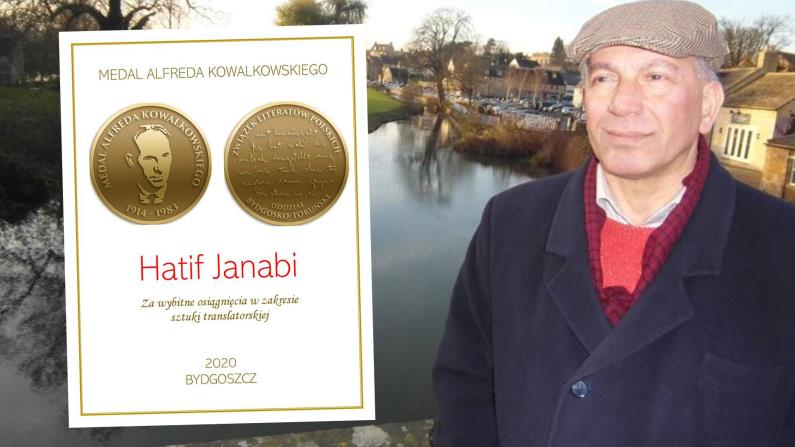

_ حصلت على جائزة ترانسأتلانتيك الحكومية في دورتها التاسعة عشرة، تقديراً لإنجازاتك البارزة في نشر وترويج الأدب البولندي والثقافة البولندية.. ما الذي تعنيه لك الجائزة الأدبية؟ هل تراها ترفا أم ضرورة؟

• هناك من يحتاج إلى وضع الجوائز في السي في – (CV) الذي لم يعد يعنيني في شيء. شخصيا، أنظر إلى كل جائزة مستحقة باعتبارها تكريما معنويا وأحيانا ماديا مجديا، والتفاتة لنشاط متميز لفرد أو جماعة ما، وقفة آنية تحمل نوعا من “تهوية الأجواء” والترويج فالتحفيز إلى فعل ما هو أفضل. وبصراحة تحمل الجوائز دغدغة للمشاعر وإن أخذت على محمل الجد قضت على حاملها.

__________________

*نشر الحوار في صحيفة المدى، بغداد، 14 كانون الثاني /2025